A metáfora de um povo que nunca morre / crítica do espetáculo Macunaíma

- Pedro Alonso

- 29 de set. de 2019

- 4 min de leitura

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade, está de volta aos palcos brasileiros, quarenta anos após a encenação canônica de Antunes Filho, celebrada por críticos e pesquisadores por renovar a estética teatral vigente naquele contexto histórico. Em temporada popular no Teatro Carlos Gomes, a montagem de Bia Lessa recria a lenda do imperador da mata virgem com muito plástico, algazarra e crítica social.

A adaptação de Veronica Stigger e a trupe da Barca dos Corações Partidos transformaram a quase centenária obra do modernista paulistano numa rapsódia musical. As canções, coordenadas por Alfredo Del-Penho e Beto Lemos, são executadas por um coral que misturam o samba, a ópera, o linguajar nativo e o vocabulário indígena, misturado a trechos literais da narrativa andradeana. O resultado disso é que as composições, inspiradas pelo sexo, pelo sagrado e pelos diferentes modos de encarar a vida, na cidade e na mata, contaminam o quadro de deboche, sarcasmo e ironia.

Um exemplo que pode ilustrar o comentário acima é a cena que a índia Sofará está no meio do mato e, ao som de uma opereta, executada pelos instrumentistas em cena, tem o corpo virado e revirado do avesso pelo elenco, numa coreografia que simula um ato sexual de proporções épicas, enquanto Macunaíma adulto profere gemidos eróticos em inglês e exibe seu gigantesco falo em riste, que quase alcança a outra extremidade do palco.

Os objetos utilizados para a composição das imagens são inúmeros, muitos dos quais elaborados pelo próprio elenco, mas a escolha do plástico, para ressignificar a floresta e a metrópole, interessa para compreendermos o nosso aqui e agora e atestar a atualidade da obra. Vejamos: no primeiro ato, um imenso lençol, formado pelo plástico preto, toma conta de toda extensão da cena, ora simbolizando a mãe-terra, que expulsa Macunaíma de seu ventre, ora simbolizando um rio enfeitiçado, em que os irmãos vão se banhar e mudar de feições, de cor e de sotaque. O plástico, mais os instrumentos musicais, formam também a caça que Macunaíma, ainda criança, vai levar para a tribo, sem poder degustar de nenhum pedaço. No segundo ato, uma instalação com vários cubos transparentes, da mesma matéria-prima, ocupa o espaço cênico, remetendo a ideia de moradia (o quarto das prostitutas), isolamento e individualismo.

O deslocamento de uma árvore humana pela área de atuação, uma árvore branca, talvez desbotada pela poluição, e que tem, no lugar das folhas, várias bolhas de plástico, incita um pensamento que está diretamente vinculado aquele material, responsável pela deterioração dos rios, da morte dos peixes e do entupimento das vias de esgoto, inundando as ruas em dias de fortes chuvas. O plástico não está em cena à toa. Ele é, ou deveria ser, um indício de uma nova tomada de consciência da sociedade sobre as questões ambientais e das questões indígenas, que estão sendo fortemente desrespeitados e atacados pelos simpatizantes da bancada ruralista. O impacto que a cena final causa no espectador, o extermínio da tribo ao som das rajadas das metralhadoras, o canto de resistência de um povo ante o massacre, é absurdamente poético e, infelizmente, real.

O cenário urbano vai ganhando contornos definidos quando os atores deslocam pequenos cubos pelo ar, e, com eles, levantam e desmontam blocos que sugerem arranha-céus paulistanos. O próprio ato de jogar os elementos também lembra o trabalho braçal de indivíduos comuns, que escrevem suas próprias rapsódias, migrando de seus lugares de origem para construir outras vidas em territórios desconhecidos. As caixas de papelão; ventiladores; as doenças respiratórias; a poluição, simbolizada pelo talco e as marcas famosas, conhecidas pelos consumidores, vão inundando o palco como referentes da máquina-indústria: aquilo que desejamos e aquilo que nos aprisiona.

Os elementos que compõem o figurino, no primeiro ato, são majoritariamente pretos. Para além dos corpos pintados dos atores, a indumentária evoca a materialização dos tipos míticos, o cocar de Macunaíma coroado rei e a roupas dos pastores, que se imbuem na tarefa de aculturar os três irmãos a caminho de São Paulo. Sobre esta cena, vale destacar o coro de cristãs nuas, cobertas apenas por um tipo de véu sobre as cabeças. Tudo conjugado com a iluminação, que possui tons monocromáticos. Esse jogo de claro-escuro, no conjunto, produz um efeito visual linear e de menor impacto. Ao contrário, já no segundo ato, as cores surgem com mais recorrência nos adereços. Macunaíma, por exemplo, vai ao terreiro de macumba, no Rio de Janeiro, pedir a Exu que o ajude a se vingar de Venceslau Pietro Pietra. O manto coberto de luzes e a saia vermelha da entidade (novamente o plástico), que gira e elevam os papeis picados do palco, como poeira, imprimem à cena beleza e potencializa o colorido da nossa cultura religiosa.

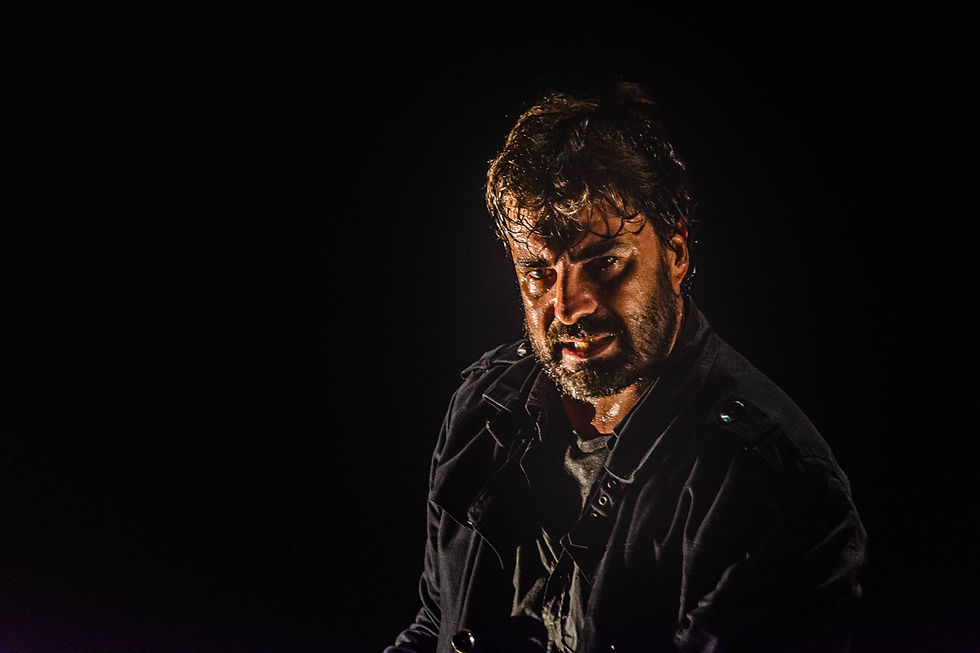

Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Fábio Enriquez, Eduardo Rios, Renato Luciano, Ricca Barros, Ângelo Flávio Zuhalê, Hugo Germano, Lana Rhodes, Lívia Feltre, Sofia Teixeira e Zahy Guajajara e Pedro Auneum compõem o elenco incansável, que pula, mergulha, salta, toca, canta e vibra com a festa que está latente nas entrelinhas do livro. Hugo Germano interpreta o Macunaíma ainda criança. Seu corpo é extremamente ágil e seu deslocamento no espaço é milimétrico e inteligente. Ângelo Flávio Zuhalê possui um rendimento cênico mais expressivo, interpretando Maanape, porém, apresenta um Macunaíma adulto, mais determinado que preguiçoso. Adrén Alves é a versão branca do herói. Sua composição evidencia o lado caricato, patético e canastrão do personagem, que tenta ser malandro na cidade grande. No entanto, em alguns momentos, a organicidade lhe escapa e sua atuação fica somente na forma.

Para um espetáculo com a extensão de Macunaíma, com as incontáveis sequências de imagens que passam na frente do espectador, é plausível que umas sobressaiam mais que outras. Talvez muitos episódios passem despercebidos pelo entendimento, outros vão sair preferindo este ou aquele ato. No entanto, para além das questões de gosto pessoal, a montagem possui uma vibração que está no nosso DNA: Macunaíma é a metáfora de todo cidadão brasileiro, que morre toda vez que um “piaimã comedor de gente” comete alguma atrocidade contra seu povo, mas renasce sempre, quando surge, na constelação, um brilho de esperança de dias melhores. Continuamos na estrada, em constante inquietação e em trânsito permanente.

Comments