Mídia, música e morte - crítica do espetáculo Roda Viva

- Pedro Alonso

- 29 de nov. de 2019

- 5 min de leitura

Roda Viva faz curta temporada, no Rio de Janeiro, no Cidade das Artes. A empreitada do Oficina, nessa jornada de reatualização da obra de Chico Buarque, surge num contexto de forte perseguição ideológica aos artistas, ao desmonte dos aparelhos culturais (o Museu de Arte do Rio e o Imperator estão prestes a encerrar suas atividades) e da censura descarada às obras que questionam os desmandos das gestões atuais. A companhia sofre com a falta de patrocínio e sua vinda para cá só foi possível graças ao sistema de crowdfunding, que ainda não pagou totalmente os custos dessa viagem. Infelizmente, o teatro que fica localizado na Barra da Tijuca é unânime quando o assunto é rejeição. No entanto, ele não está sucateado, como parece ser a realidade de muitos teatros de grande porte e que dependem de verbas do governo.

O número de artistas e técnicos, envolvidos na recriação do primeiro musical do compositor, é bem significativo: envolve mais de sessenta pessoas. Mas a falta de suporte financeiro dos órgãos burocráticos não impediu Zé Celso de realizar essa turnê. Pelo contrário, o diretor encarou essa viagem como insurreição aos inimigos da cultura brasileira. Foi assim também com O Rei da Vela: eles fizeram temporada, no mesmo teatro, auxiliados por uma rede de agentes culturais, que se mobilizaram para reescrever, em solo carioca, a história do teatro nacional.

Benedito da Silva é transformado em Ben Silver, cantor que estoura na mídia e vira astro pop da noite para o dia. Casado com Juliana, essa transformação repentina na vida do casal só foi possível graças às influências de um Anjo-empresário e do Capeta, duas faces da mesma moeda do empreendedorismo neoliberal. Ele vende, literalmente, sua alma para o Deus-Mercado, não respondendo mais por si, mas sendo sempre manipulado pelas circunstâncias. Ben Silver é a metáfora de uma celebridade que possui vida efêmera.

Chico Buarque faz uma crítica à indústria cultural, aos operários da máquina de produzir estrelas, que, naquele contexto histórico, estavam restritos aos canais de televisão. Dentro desses cinquenta anos, uma revolução tecnológica colocou o mundo do avesso. O diretor expande essa influência, na adaptação para o aqui e agora, materializando, em cena, os dispositivos da Internet, tornando-os sujeitos: o Wi Fi tem vida própria. Ele é mais onipotente, onipresente e onisciente que Deus, possibilitando que Ben Silver faça suas “lives” e alcance maior número de fãs, com seu rostinho bonito e suas falas esvaziadas de sentido.

Pensando em O Rei da Vela, se podemos induzir que as relações promíscuas de uma aristocracia anacrônica e uma burguesia tosca em ascensão pariram monstros como Aécio Neves e João Dória; se podemos pensar que essa junção nunca foi tão lucrativa, perpetuando status que lhes concedem mais regalias, poderes e privilégios; que são representantes de interesses estrangeiros, que produziram um golpe de estado e que retiraram do poder um governo que estava inclinado para questões sociais urgentes, ou seja, se as ambições da elite entreguista brasileira não mudaram uma vírgula, porque o Brasil, para eles, é o que menos importa, em Roda Viva, há um foco que escancara as relações da mídia hegemônica com a política, que nunca estiveram tão solidificadas quanto agora: apresentadores de televisão, como Luciano Hulk e Ratinho, com suas caridades interesseiras; campanhas do “agro é pop” e os novos representantes da música sertaneja, detentores de vastas propriedades rurais, apoiadores de qualquer decisão da bancada do agronegócio. Dos incêndios nas florestas às mortes de lideranças indígenas e de líderes florestais, o que resta é o silêncio complacente e criminoso. Não é por acaso que a atual ministra do meio ambiente é satirizada, de modo caricatural, em cena, dialogando com Zé Celso, dentre outras coisas, sobre a luta histórica que, ano que vem, completa quarenta anos com o apresentador Silvio Santos, ícone e ídolo máximo de tudo que é criticado no musical.

De 1968 pra cá, Chico compôs um vasto repertório de canções que correm nas veias do inconsciente coletivo dos brasileiros. Zé Celso pega tudo isso e despeja no caldeirão fervente de referências em que o palco se transforma. A máquina geradora de produzir metáforas não poupa a cara de figuras da política nacional, de Bolsonaro a Sérgio Moro, achincalhados constantemente em imitações, que tem o propósito de ridicularizá-los em público.

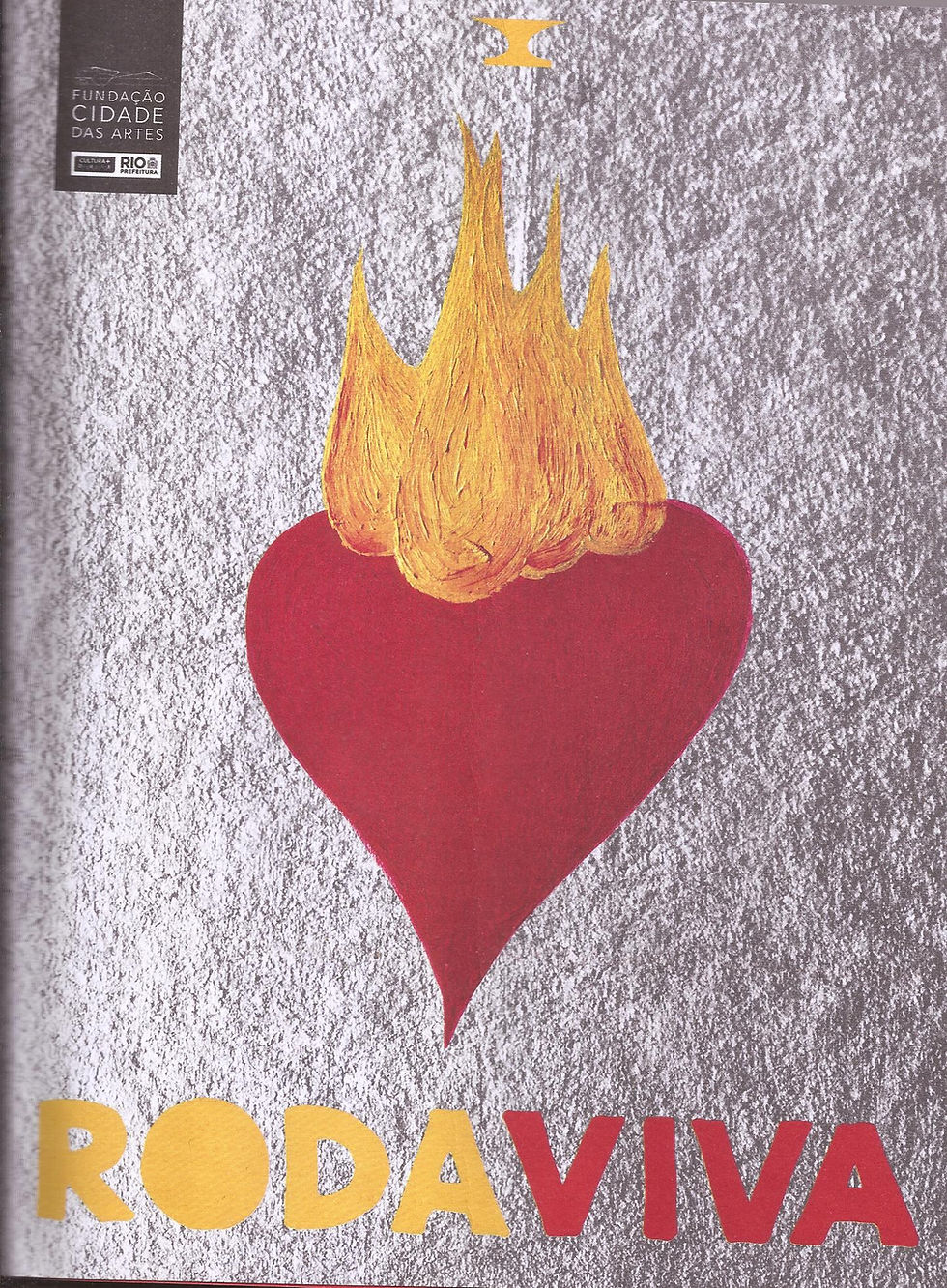

Nas extremidades da boca de cena do palco, a cenografia de Flávio Império é mantida como no original: de um lado, a garrafa de Coca Cola, a marca líder de vendas mundo afora; um dos símbolos fortes da américa estadunidense. Do outro lado, uma imagem de São Jorge, brasileiríssima, que está nas casas e comércios das multidões, que passam a maior parte do tempo consumindo o que os astros vendem nos intervalos das programações. No meio do palco, um altar onde Ben Silver é coroado novo imperador das massas e onde também terá sua imagem, ao final do espetáculo, desmontada pela técnica, numa longa cena de silêncio absoluto e perturbador.

Guilherme Calzavara, intérprete do Anjo, desempenha momentos de maior alcance popular. Mostra inteligência cênica e domínio pleno dos recursos interpretativos, transitando entre a ironia, o deboche e o trágico nos vários momentos em que transforma Ben Silver em seu fantoche lucrativo. O mesmo se pode dizer de Zé Ed, intérprete do Capeta. Histriônico na medida certa, provoca a simpatia dos espectadores ao compor uma entidade que se diverte ao anunciar as manchetes cheias de vacilações do astro pop. Juntos, Calzavara e Ed formam a dupla da galhofa, protagonistas de um dos melhores quadros do musical, num ritmo que evoca as tradicionais marchinhas dos teatros de revista.

Camila Mota, uma das personas do Oficina, defende a sua Juliana sem qualquer preocupação de delimitar características que a definam como a esposa do cantor. Ela transita entre as esferas intérprete-personagem, mais atenta a captar as reações do instante da cena, divertindo-se com isso. Ganha a plateia no dueto de “Sem Fantasia”. Infelizmente o mesmo não se pode dizer de Roderick Himeros, o Ben Silver da peça, que na mesma canção, parece não ter alcançado, ainda, condições técnicas para atingir a emoção que a letra e os arranjos imprimem. O ator funciona muito bem no close das câmeras, mas, fora dela, fragiliza as ações do personagem. A dicção de Marcelo Drummond prejudica o entendimento do versos, no quadro musical que atua. Seu único momento mais expressivo é quando pega o copo de cerveja e saúda os fatos sociais e políticos como a soltura do Lula, a liberação da maconha e a figura de Marielle Franco.

O coro protagoniza cenas de forte impacto estético, instaurando os efeitos do ritual em cena: utilizam máscaras que remetem à tragédia grega, deglutem o corpo morto do protagonista, vestem um colorido que remontam aos Parangolés de Hélio Oiticica, atravessam a quarta parede da tela da televisão e compõem um bando armado, dividindo-se entre os defensores do agronegócio e os protetores da terra.

Roda Viva está para além de uma simples apresentação teatral. Trata-se do grande acontecimento cênico de 2019, juntamente com Macunaíma, de Bia Lessa. O espectro social, político, e ideológico que nos encontramos hoje só não é quase idêntico ao da primeira montagem de 68, porque, ainda, não estamos, definitivamente, numa ditadura. Mas a cadela do fascismo está num cio incontrolável, e, pegando carona na onda de retrocessos, ela está ensandecida por um novo AI-5, que deputados e ministros da extrema-direita insistem em citar nas entrevistas.

Comments